Personen

- Details

- Von Hannes Elas

Rektor an der Volksschule Dorfen vom 1.3.1931 bis 1945

geb. am 1.3.1896 in Volkmannsdorf

wohnhaft in Schwindegg

gest. am 12. Januar 1952

Im Mai 1933 trat er als überzeugter Nationalsozialist der NSDAP bei (Nr. 1.923.669) und übernahm in den folgenden Jahren Parteifunktionen. Von 1934-1939 war er Ortsgruppenschulungsleiter in Dorfen.

Außerdem war er Mitglied im NS-Lehrerbund (Sachbearbeiter für Schulfunk) von 1934-1945,in der Volkswohlfahrt (NSV), im Reichsluftschutzbund und im Volksbund für das Deutschtum im Ausland, jeweils von 1935-45. 1936 trat er auch dem NS-Reichskriegerbund bei. Nicht selten trat er bei öffentlichen Veranstaltungen als Redner auf, gelegentlich vertrat er auch als Redner den NSDAP-Kreisleiter Breitenstein auswärts. Ältere Dorfener*innen erinnern sich noch heute an ihn als dem "Goebbels von Dorfen". Nach Aussagen ehemaliger Schüler soll er in seiner unterrichtlichen Tätigkeit bei den Schülern gut angekommen sein.

In der Zeit zwischen 1935 bis 1938 wurde er nach diversen Übungen vom Vizewachtmeister bis zum Leutnant der Reserve befördert.

Nach Kriegsende musste er sich von der Spruchkammer Erding eingruppieren lassen und wurde in die Gruppe II (Belastete) eingereiht. Nach einem Wiederaufnahmeverfahren im Juli 1950 erfolgte die Einstufung als Mitläufer (Gr. IV, s.u.)

Achatz kehrte aus Gesundheitsgründen nach seiner Entlassung im Jahr 1945 nicht mehr in den Schuldienst zurück und verstarb bereits im Alter von 55 Jahren.

In den Spruchkammerverfahren gab es fünf Klassen: I Hauptschuldige, II Belastete, III Minderbelastete, IV Mitläufer, V Entlastete.

„Mitläufer ist: Wer nur als nomineller Parteigänger an der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft teilgenommen oder sie unterstützt hat.“

(aus: Kontrollratsdirektive Nr. 38 Verhaftung und Bestrafung von Kriegsverbrechern, Nationalsozialisten und Militaristen und Internierung, Kontrolle und Überwachung von möglicherweise gefährlichen Deutschen vom 12. Oktober 1946)

Weitere Angaben folgen.

- Details

- Von Hans Elas

geb. 21.10.1907

gest. 6.7.1994

Schulleiter der Hauptschule Dorfen von 1958 bis 1974

Präsident der Karnevalsgesellschaft Dorfen von 1950 bis 1972

Träger der Bürgermedaille der Stadt Dorfen und des Bundesverdienstkreuzes

Der gebürtige Dorfener F.X. Anneser begann seine berufliche Laufbahn 1928 als Hilfslehrer u.a. in Schwindkirchen und Algasing, bevor er 1933 an die Volksschule Aichach versetzt wurde.

Im selben Jahr trat er der NSDAP und dem Nationalsozialistischen Kraftfahrkorps (NSKK) bei, einer paramilitärischen Unterorganisation der NSDAP.

Zwei Jahre später wurde er zum Lehrer befördert.

Er soll es vor 1944 auch noch zum stellv. Schulleiter gebracht haben.

Von 1937-38 war er Mitglied der Reichsmusikkammer, auch das eine NS-Institution.

Von 1934-44 war er im Reichsluftschutzbund als Ausbilder und Organisator tätig.

1939 übernahm er das Amt eines stellv. Ortsgruppenkulturstellenleiters.

1944 musste er als Funker zur Wehrmacht, geriet in amerikanische Kriegsgefangenschaft und wurde im Oktober 1945 entlassen.

Wie alle anderen NSDAP-Mitglieder musste sich Anneser nach 1945 einem Spruchkammerverfahren unterziehen.

Die Spruchkammer Erding erließ am 8. Oktober 1946 folgenden Spruch: „Der Betroffene ist Mitläufer“*.

Er habe 500 RM „als Beitrag zum Wiedergutmachungsfond“ zu zahlen. Außerdem erhielt er eine Beförderungssperre von zwei Jahren.

Im Februar 47 wurde die Entscheidung der ersten Spruchkammer durch eine in anderer personeller Zusammensetzung wieder aufgehoben.

Im Juni desselben Jahres bestätigte eine weitere Spruchkammer die erste Entscheidung mit den oben genannten Maßnahmen.

Anneser war inzwischen wieder in Dorfen wohnhaft und nach kurzem Intermezzo als Arbeiter bei der Ziegelei Meindl, Lehrer an der Volksschule.

Bereits 1958 wurde er hier als Hauptlehrer Schulleiter.

Nach der Schulreform1969 wurde er Rektor der Hauptschule und ging 1974 in den Ruhestand.

Neben seiner beruflichen Tätigkeit war er als umtriebige Dorfener Persönlichkeit bekannt.

Er war u.a. Präsident der Karnevalsgesellschaft von 1950 bis 1977.

1962 war er als Franz II., der Kleine, aber Weise vom Berg, der Dorfener Faschingsprinz.

12 Jahre gehörte er für die Freien Wähler dem Erdinger Kreistag an.

Anlässlich seines 60. Geburtstags meinte Landrat Simon Weinhuber: “Es gibt nicht viele Franz Anneser, Männer von seinem Schlag, die man überall braucht und die immer einsatzbereit sind.“

*In den Spruchkammerverfahren gab es fünf Klassen: I Hauptschuldige, II Belastete, III Minderbelastete, IV Mitläufer, V Entlastete.

„Mitläufer ist: Wer nur als nomineller Parteigänger an der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft teilgenommen oder sie unterstützt hat.“

(aus: Kontrollratsdirektive Nr. 38 Verhaftung und Bestrafung von Kriegsverbrechern, Nationalsozialisten und Militaristen und Internierung, Kontrolle und Überwachung von möglicherweise gefährlichen Deutschen vom 12. Oktober 1946)

- Details

- Von Hans Elas

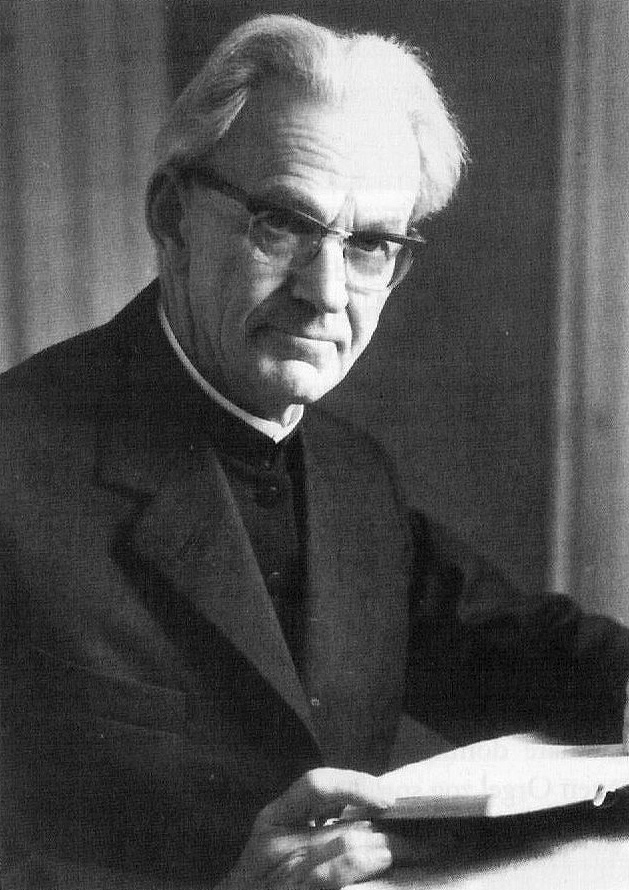

geb. am 6. Februar 1906 in Unterhofkirchen (heute Gemeinde Taufkirchen/Vils)

gest. im Juni 1944

Manchmal verbirgt sich hinter einem Bild und einem Namen eine interessante Geschichte.

So auch im vorliegenden Fall. Georg war ein jüngerer Bruder des Schriftstellers Josef (Martin) Bauer. Auch er wollte wie sein Bruder die geistliche Laufbahn einschlagen. Aber gleich zwei Buben aus einer Familie? Das Geld fürs Internat reichte schon für den älteren Josef nicht. Aber wie gings weiter? War er auch in der Klosterschule in Scheyern wie der ältere Bruder?

Wir wissen es (noch) nicht. Was wir aber wissen, ist, dass er gerade mal 15 Jahre alt, das Gymnasium wegen der Mathematik abbrach (abbrechen musste?). „Die Mathematik verleidete ihm das Leben. Schade, denn er war sprachenbegabt. Er bildete sich in Latein so sehr weiter, dass er es ohne Beschwer sprach und schrieb.“ Warum er anschließend die heimatliche Welt verließ, ist nicht überliefert. Jedenfalls begab er sich in die Obhut des Spiritanerordens in Knechtsteden bei Dormagen, damals fast eine Weltreise von Hofkirchen aus (etwa 650 km). In einem Dokument des Klosters heißt es:

„Er kam zu uns, um, wie sein Vater, Bäcker zu werden. Er erschien uns aber zu schwach auf den Beinen, da schickte man ihn zum Bruder Konrad, Landsmann aus dem Würzburgischen, dass er aus ihm einen Obstgärtner mache. Als er am 21.6.1924 zur Profess schritt, hatte er die Pomologie (Obstbaumkunde) von Grund auf erlernt. Abgesehen von einem kurzen Aushilfsdienst in Speyer 1928 blieb er dem Haus Knechtsteden verbunden. Er war Gärtner und empfing, als er älter wurde, an der Pforte die Gäste. Wenn die Äpfel geerntet waren, zog er mit dem Kalender über Land. In den Städten und Dörfern an der Mosel und an der Saar kannten den freundlichen Bruder viele Leute. Als der Krieg ausbrach, wollte das Militär ihn nicht. Es wurden zunächst nur die gesündesten in den Tod geschickt. Als unsere Gemeinschaft in Knechtsteden im Mai 1941 aufgelöst wurde, gehörte er zu den Brüdern, die im eigenen Haus arbeitsdienstverpflichtet wurden. Er war aber nicht nur ein guter, sondern auch ein streitbarer Engel. Von Nazis hielt er nichts und machte daraus kein Hehl. Sie ertrugen ihn, bis sich die Gelegenheit bot, sich zu rächen. In Knechtsteden wurden auch eine Anzahl französischer Kriegsgefangener beschäftigt. Von Zeit zu Zeit kam ein Priester, um mit ihnen die Messe zu feiern. Bruder Agathangelus* aber schaute, dass er nicht ungespeist von dannen ging.

Im Mai 1942 überraschte ihn eine im Lazarett angestellte Frau, wie er ihm auch noch Wurst und Eier zusteckte, und zeigte ihn an.Er wurde vor dem drohenden Volkszorn in Schutzhaft genommen und ins Gefängnis nach Düsseldorf gebracht. Er sei reif fürs Konzentrationslager, sagte man ihm, aber das Vaterland brauche Soldaten. Sie schickten ihn zu den Landesschützen nach Lüdenscheid.

Im Januar 1942 gehörte er zu einer Gruppe von Leuten, die im 2. Battl. Des Gren.Rgt.658 Lücken auszufüllen hatten. Das Regiment bestand ganz aus alten Männern, die in der weiten und schönen Normandie Straßen, Eisenbahnen und Brücken bewachten. Er hatte es gut. Man setzte ihn in die Schreibstube und er lernte Französisch. Das ging so länger als zwei Jahre. Als aber am 6. Juni 1944 die Alliierten landeten, geriet sein Bataillon sofort mit in die Schusslinie. Er wurde uns als vermisst gemeldet, aber er ist in den Kämpfen bei Breville** umgekommen.“

*Im Kloster erhielt Georg Bauer den Namen Bruder Agathangelus.**Die Schlacht von Bréville wurde von der britischen 6. Luftlandedivision und der deutschen 346. Infanteriedivision zwischen dem 8. und 13. Juni 1944 in der Anfangsphase der Invasion der Normandie ausgetragen.(Wikipedia) Die Lebensgeschichte von Georg Bauer fiel über die Jahrzehnte der Vergessenheit anheim. Erst kürzlich wurde die Geschichtswerkstatt Dorfen auf das Schicksal dieser bemerkenswerten Persönlichkeit aus der heutigen Gemeinde Taufkirchen aufmerksam.

Die Zitate sind einem Text entnommen, den uns die Archivarin des Klosters Knechtsteden zur Verfügung gestellt hat. Leider gibt es bisher nur das Bild in Uniform. Auch im Kloster Knechtsteden konnte kein Bild gefunden werden, auf dem er eindeutig zugeordnet werden kann. Möglicherweise ist er auf einer Abbildung der Knechtstedener Brüder aus der Kriegszeit zu sehen. Aber in welchem Jahr sie entstanden ist, weiß auch die Archivarin des Klosters nicht.

- Details

- Von GWD

Artikel in der SZ vom 15.11.2019 zu Josef Martin Bauer: Blut-und-Boden-Opportunist

Überzeugungstäter oder Mitläufer - Josef Martin Bauers Rolle im "Dritten Reich" - eine Neubewertung.

Aufsatz im Mühlrad 61 (2019), dem Jahrbuch des Geschichtsvereins Heimatbund Mühldorf

Leserbrief von Schorsch Wiesmaier an den Dorfener Anzeiger, mit Kürzungen erschienen am 31.03.2021

- Details

- Von Schorsch Wiesmaier

Andreas Dörr ist geboren am 20.November 1907 in Stollnkirchen, damals Gemeinde Schwindkirchen.

Über sein Leben ist bisher wenig bekannt. Was wir wissen ist, dass er am 25.11.1936 in das Konzentrationslager Dachau eingeliefert wurde, nachdem er vorher schon nach einer Verurteilung wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ ein Jahr und zwei Monate im Gefängnis verbringen musste. Was wurde ihm vorgeworfen? „Im Jahre 1935 hat er illegale Druckschriften gegen Bezahlung in Empfang genommen .....und dadurch die illegalen Bestrebungen der KPD unterstützt.“

Andreas Dörr, von Beruf Schuhmachergehilfe, arbeitete vor seiner Verhaftung in München und hatte eine Unterkunft in Trudering.

In Dorfen war er verheiratet und hatte zusammen mit seiner Frau Maria drei Kinder. Die Familie wohnte am Unteren Markt 135.

Im Frühjahr 1938, nachdem Andreas Dörr schon etwa eineinhalb Jahre in Dachau inhaftiert war, wandte sich seine Frau an die Gestapo mit dem Antrag, ihren Mann doch frei zu lassen, da sie sich mit ihren Kindern – ohne „Ernährer“ – in großer Not befände. Der Wunsch wurde abschlägig beschieden, versehen mit der Aufforderung, sie solle es bleiben lassen, in nächster Zeit wieder so ein Gesuch zu stellen.

Dennoch dauerte es dann nicht mehr all zu lange, bis Andreas Dörr frei kam, nämlich am 24. Dezember 1938.nach drei Jahren und drei Monaten

Er wohnte wieder in Dorfen, musste sich alle drei Werktage bei der örtlichen Gendarmerie melden, sein Verhalten wurde überwacht. Nach einer positiven Stellungnahme der örtlichen Polizei ( „verhält sich recht nüchtern“, „sorgt für seine Familie“, „seine Führung ist einwandfrei“) entfiel nach drei Monaten diese Auflage. Inzwischen hatte Andreas Dörr wieder eine Arbeit gefunden und zwar bei einer Baufirma Steiner beim Bahnumbau Markt-Schwaben.

Im September 1939 überfiel die deutsche Wehrmacht Polen, der 2. Weltkrieg begann. Andreas Dörr wurde Soldat und kam nicht lange nach Kriegsbeginn ums Leben.(*)

(* Anmerkung Hans Elas)

Über das weitere Schicksal von Andreas Dörr wird unterschiedliches erzählt. Manche wollten wissen, dass er sich bei einem Bauern in Lindum versteckte. Das scheint nicht zutreffend zu sein. Mitte 1942 wird ein Heimaturlaub erwähnt. Sein Sterbebild belegt, dass er als Soldat in Rumänien erst 1944 ums Leben kam. Da er aber als ehemaliger KZ-Häftling wehrunwürdig (!) war, muss ihm vor seiner Einberufung zur Wehrmacht die sog. Wehrwürdigkeit wieder zuerkannt worden sein.

- Details

- Von Hans Elas

1901-1988

aus Teisendorf, Bezirk Traunstein

katholischer Geistlicher, Benefiziat von Zeilhofen bis 1946

Grein war ein mutiger Gegner der Nazis und scheute keine Auseinandersetzung. Bereits 1936 organisierte er die Jugendlichen, um sie gegen den Einfluss der Naziideologie zu immunisieren. Ihm wurde schon bald die Abhaltung von Versammlungen untersagt. Zu Beginn des 2. Weltkriegs soll er gesagt haben: "Der Krieg wäre gleich gar, die Soldaten brauchen sich nur umdrehen und die Offiziere erschießen." Für diese, ihm zugeschriebene Äußerung wurde er "ernstlich verwarnt".Im Januar 1940 wurde er festgenommen und ins Amtsgerichtsgefängnis Hagg eingeliefert. Der Haftbefehl bezog sich auf ein Vergehen gegen das Heimtückegesetz. Das Ermittlungsverfahren wurde im Mai eingestellt. Im Oktober 1940 bekam er Unterrichtsverbot an den Volksschulen in Oberbayern. Spätestens ab diesam Zeitpunkt wurde auch seine Post überwacht. Zwei Jahre später wurde er wegen eines Feldpostbriefes verhört. Am 6. September 1943 verurteilte ihn das Oberlandesgericht München II wegen Wehrkraftzersetzung zu 10 Monaten Gefängnis. Die Haftstrafe "verbüßte" er bis 17.7.1944 in Landsberg am Lech.

- Details

- Von Hans Elas

Geb. am 11. 09.1906 oder 1907 in Dorfen, Ziegeleiarbeiter

Harreiner wurde am 9. April 1934 "in Schutzhaft genommen" und in das Amtsgerichts-Gefängnis in Dorfen eingeliefert. Es konnte ihm lt. Polizeiakte nachgewiesen werden, "dass er Angehörige nationaler Verbände als Hitler-Bande bezeichnet hat. Die Erlassung eines richterlichen Haftbefehls wurde vom Amtsgericht Dorfen abgelehnt und das Strafverfahren von der Staatsanwaltschaft beim Landgericht München eingestellt. Harreiner musste wieder entlassen werden. Sein weiteres Schicksal ist bisher unbekannt. Sollte jemand mehr über ihn wissen, bitten wir um Mitteilung an die Geschichtswerkstatt.

Wer mehr dazu erfahren will:

Was war geschehen? In einem ausführlichen Protokoll, angefertigt von Oberwachtmeister Nesselthaler, NSDAP-Mitglied schon vor 33, wird der Anlass wie folgt geschildert:

"Der ledige Metzgergehilfe und SA.-Mann Matthias Üppisch, wohnhaft und bedienstet bei dem Metzgermeister Xaver Albrecht in Dorfen, machte folgende Mitteilung: Am Samstag, den 3.3.34 gegen 23 Uhr seien er und der verheiratete Ladeschaffner Köller, wohnhaft in Dorfen, vor dem Eingang der Strasserschen Gastwirtschaft in Dorfen gestanden und haben sich über Geschäftliches unterhalten. Während dieser Zeit seien die ehemaligen KPD-Genossen bzw. Anhänger dieser Partei Josef Harreiner, Eduard Haas, Jakob Lutz, Anton Mayer und Johann Weber auf die Strassersche Gastwirtschaft zugekommen. Nach seiner Ansicht seien sie vorher in der Wiedlschen Gastwirtschaft gewesen. Vor der Strasserschen Gastwirtschaft seien sie stehen geblieben. Er und Koller haben sich weiter unterhalten und sich nicht stören lassen. Harreiner hat dann die Türe zur Gastwirtschaft aufgemacht und in das Gastlokal geschaut. Währenddessen habe Haas zu Harreiner gesagt: "Heut glangts, gehn wir heim, wir können das Bier morgen trinken da schmeckts uns besser." Auf dies hin äußerte Harreiner: "Hast recht, die sollen uns am Arsch lecken die Hitlerbande dadrin." Mayer, der etwas abseits gestanden sei und sie gesehen habe, hat dem Harreiner durch "bst bst"-Zeichen gegeben, dass er nichts mehr sagen solle. Daraufhin sei Harreiner ruhig gewesen. Die KPD-Genossen seien dann gleich fortgegangen. Er nehme an, dass in der Wirtschaft SA-Leute bzw. Parteigenossen gewesen seien. Außerdem halten sich in der Strasserschen Wirtschaft sehr oft SA-Leute auf, weil auch der Sohn der Wirtschaftspächterin SA-Mann sei. Bemerkt wird, dass Harreiner, der früher zweifellos Anhänger der KPD war und seinem Verhalten nach heute noch Gegner der jetzigen Regierung ist, schon mehrmals mit den Strafgesetzen in Konflikt gekommen ist." Nesselthaler merkte noch an, man habe Harreiner nicht mit diesen Vorwürfen konfrontiert, da man befürchtete, er würde sich seiner eventuellen Strafe durch Flucht entziehen. Wenige Tage später wurde Harreiner nach einem bezirksamtlichen telefonischen Auftrag in Schutzhaft genommen. Begründung: "Es konnte ihm nachgewiesen werden, dass er Angehörige nationaler Verbände als "Hitler-Bande" bezeichnet hat." Der Vorgang wurde wie immer über das Bezirksamt Erding an die Bayerische Politische Polizei in München weitergeleitet. Diese reagierte eher ungehalten. Vermutlich war die Behörde überfordert durch die große Zahl von derartigen Denunziationen. Man wies das Bezirksamt umgehend darauf hin, dass Schutzhaft nur noch verhängt werden dürfe, "wenn die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der persönlichen Sicherheit einer Person ernstlich zu befürchten ist". Und weiter wird in dem Schreiben ausgeführt: "Keinesfalls darf Schutzhaft verhängt werden an Stelle einer gerichtlichen oder polizeilichen Strafe oder an Stelle der Einleitung eines Strafverfahrens." In diesen Jahren war die untere Polizeibehörde mit einer Menge von Wirtshausdenunziationen, verbunden mit erheblichem Alkoholkonsum, beschäftigt, die zumeist ergebnislos im Sande verliefen, da sich die Denunzianten in nüchternem Zustand oftmals an Details nicht mehr erinnern konnten oder wollten.

In der Sache Harreiner konnte der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Dorfen bereits am Tag darauf dem Erdinger Bezirksamt mitteilen: "Hinsichtlich der Straftat des Harreiner - der im Amtsgericht Dorfen sich in Schutzhaft befindet, erscheinen dem Gerichte die Voraussetzungen zum Erlasse eines richterlichen Haftbefehls nicht gegeben, vorbehaltlich der Beibringung weiterer Anhaltspunkte. Die Straftat des Harreiner stellt sich als ein Verbrechen nicht dar." Auch eine Fluchtgefahr konnte der Ermittlungsrichter nicht erkennen. Schließlich sah sich die Staatsanwaltschaft München II veranlasst, das Strafverfahren einzustellen. Der Hauptzeuge war gerade nicht greifbar, und ein weiterer Zeuge, der Sohn der Wirtshauspächterin, selber SA-Mann, wollte nichts gehört haben und keinen Strafantrag wegen Beleidigung stellen. Der Delinquent , der etwa zwei Wochen in Schutzhaft war, musste entlassen werden. Der Schutzhaftbefehl wurde am 9.April 34 ausgestellt und am 17.Mai "mit sofortiger Wirkung" aufgehoben.

- Details

- Von Hans Elas

Vorbemerkung: Mit Albert Hartl verbindet mich einiges. Wir haben beide die ersten vier Jahre der Volksschule Hofkirchen (heute Gemeinde Taufkirchen/Vils) besucht. Ich allerdings vier Jahrzehnte nach ihm. Wir haben beide vor demselben Altar ministriert. Wir wurden beide auf Empfehlung des Ortspfarrers in ein kirchliches Internat geschickt. Er zuerst ins Benediktinerkloster Schayern und anschließend ins Knabenseminar Freising, wo er auch als strebsamer und sehr angepasster Schüler das Abitur machte. Auch ich "durfte" das sog Kraut in Freising, wie die Einrichtung von allen Zöglingen despektierlich genannt wurde, für wenige Jahre besuchen, bevor ich aus der Einrichtung wieder entfernt wurde. Über einen Geistlichen, der aus meiner Nachbarschaft stammte, bin ich auf die Person Hartl gestoßen. In Hofkirchen konnte sich niemand mehr an ihn erinnern.

Albert Hartl, geboren am 13. November 1904 in dem Samerbergdorf Roßholzen, kam mit seinen Eltern 1910 nach Unterhofkirchen, wo der Vater eine Lehrerstelle anzutreten hatte. Dort freundete sich der kleine Albert mit einem der Bäckerkinder an. Dieser machte sich später als Josef Martin Bauer einen Namen als Schriftsteller ( z.B. "So weit die Füße tragen"). Zusammen mit seinem Kinder-und Jugendfreund Bauer wurde er vom Dorfpfarrer in das Internat Schayern und anschließend in das Knabenseminar Freising geschickt. Dort machte er 1923 das Abitur, studierte katholische Theologie und erhielt 1929 die Priesterweihe. In den Jahren 32/33 war er Präfekt am Freisinger Knabenseminar. Ein Seminarist berichtete später: "Beim Morgenstudium, unmittelbar vor der Heiligen Messe, hat Präfekt Hartl, breit aufgeschlagen und für jeden sichtbar, den Völkischen Beobachter als Vorbereitung gelesen." Zum Eklat kam es, als Präfekt Hartl seinen vorgesetzten Direktor Roßberger wegen einer Äußerung im Zusammenhang mit dem Reichstagsbrand denunzierte. Auch wenn der Ablauf nicht im Detail geklärt ist, führte der Vorfall zum Bruch Hartls mit der katholischen Kirche. Roßberger wurde verhaftet. Hartl, inzwischen Mitglied der NSDAP, trat aus der katholischen Kirche aus und wurde auf Empfehlung Himmlers in die SS aufgenommen.

Hartl wechselte vom Schwarz der Soutane zum Schwarz der SS-Uniform. Die enge Beziehung zu Himmler sollte sich für den abgefallenen Priester auszahlen. Seine erste Stellung bekam er im SS-Hilfswerkslager Schleißheim, wo 1400 österreichische SS-Leute kaserniert waren. Bereits ein Jahr später übertrug man ihm die Leitung der Gruppe "Konfessionell politische Strömungen in der Zentralabteilung "Weltanschauliche Gegner" beim Reichssicherheitshauptamt ( RSHA) in Berlin, der Terrorzentrale des Deutschen Reiches. Seine Aufgabe war es, zu hohen kirchlichen Würdenträgern Verbindungen aufzubauen, diese auszuhorchen und sie, wenn möglich zu erpressen. Als Sturmbannführer der SS war er Reinhard Heydrich unterstellt, dessen frühere Geliebte, Marianne Schlüter-Stolle, er 1936 heiratete. Hartl sollte auch in Sachen Ermordung von Behinderten vorbereitend aktiv werden. Dabei ging es darum, zu eruieren, wie sich die beiden großen Kirchen zur geplanten Aktion verhalten würden. Als man zu der Einschätzung kam, die Kirchen würden sich in der Angelegenheit nicht allzu sehr aus der Deckung begeben, startete man die "Aktion T4" im Herbst 1939, die zur Ermordung von mehr als 70 000 Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen führte.

Im März 1938 rückte Hartl als Angehöriger eines Einsatzkommandos in Österreich ein. Aufgabe dieser Einsatzkommandos war, den Anschluss Österreichs an das Reich durch Terror gegen Oppositionelle abzusichern. Schon in den ersten Wochen wurden über 70 000 Personen verhaftet. Sie verschwanden in den Gefängnissen und Verliesen der Gestapo, manche für immer.

Drei Jahre später war SS-Sturmbannführer Hartl Leiter der Amtsgruppe IV B im Reichssicherheitshauptamt und somit der unmittelbare Vorgesetzte von Adolf Eichmann. Zu Beginn der vierziger Jahre musste sich Hartl einem SS-Disziplinarverfahren unterziehen, weil er angeblich eine Volksgenossin sexuell belästigt haben soll. Jedenfalls schickte man ihn 1942 zu den Einsatzgruppen in die Ukraine, wo er bis Mitte 1943 blieb und bestens informiert war über die Massaker von SS, SD und Wehrmacht an der jüdischen Bevölkerung. Nach dem Krieg bestritt er, an diesen Verbrechen unmittelbar beteiligt gewesen zu sein. Gegen Ende seines Einsatzes soll er einen Nervenzusammenbruch gehabt haben und anschließend für die neugeschaffene Gruppe "Kult" (SD Ausland) im RSHA tätig gewesen sein. In diesem Zusammenhang arbeitete er im besetzten Rom eng mit dem Nazi-Bischof Hudal zusammen.

Seit Sommer 43 hielt er sich zusammen mit seiner Frau - getarnt als Privatgelehrter und Schriftsteller - im slowenischen Veldes auf und beide flüchteten rechtzeitig vor den siegreichen Partisanen nach Kärnten. Hartl wurde im Mai 45 von britischen Soldaten in Kärnten verhaftet und wieder auf freien Fuß gesetzt. Am 26. Mai nahmen ihn Agenten der amerikanischen militärischen Spionageabwehr im tirolischen Kitzbühel erneut fest und unterzogen ihn einem umfangreichen Verhör. "Hartl erbot sich danach, für die Vereinigten Staaten gegen die Kurie (Vatikan) zu spionieren. Er brauche dazu lediglich ein Budget, Personal und einen Arbeitsvertrag über mehrere Jahre. Der abschließende Bericht über seine Vernehmung bescheinigte Hartl "eine eindeutige emotionale und psychische Störung, die an Abnormität grenzte". (Zit. nach "Die Spione des Papstes" von Mark Riebling, München 2015, S.316f). Im Unterschied zu anderen Naziverbrechern nahmen die US-Dienste das Angebot Hartls nicht wahr. Wie ging's weiter mit Albert Hartl? Er trennte sich von seiner Frau und den beiden Zwillingssöhnen, die 1945 geboren wurden. Mit seiner zweiten Frau lebte er in Bodman-Ludwigshafen am Bodensee und betätigte sich schriftstellerisch, vorwiegend im Rahmen der Sekte der Deutschen Unitarier. Mitte der sechziger Jahre wurde er für seine Rolle bei der Ermordung polnischer Priester zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Bei verschiedenen Prozessen gegen Naziverbrecher wurde er in den Zeugenstand gerufen. Hartl starb Ende 1982 .

Derzeit arbeite ich im Rahmen der Buchreihe "Täter-Helfer-Trittbrettfahrer" an einem ausführlicheren Beitrag über Albert Hartl.

- Details

- Von Hans Elas

geb. am 1.2.1903, ermordet am 22.6.1966

und seine Lebensgefährtin Maria Ostermeier (geb. Auer)

geb. am 24.4.1908, gest. am 5.4.1982

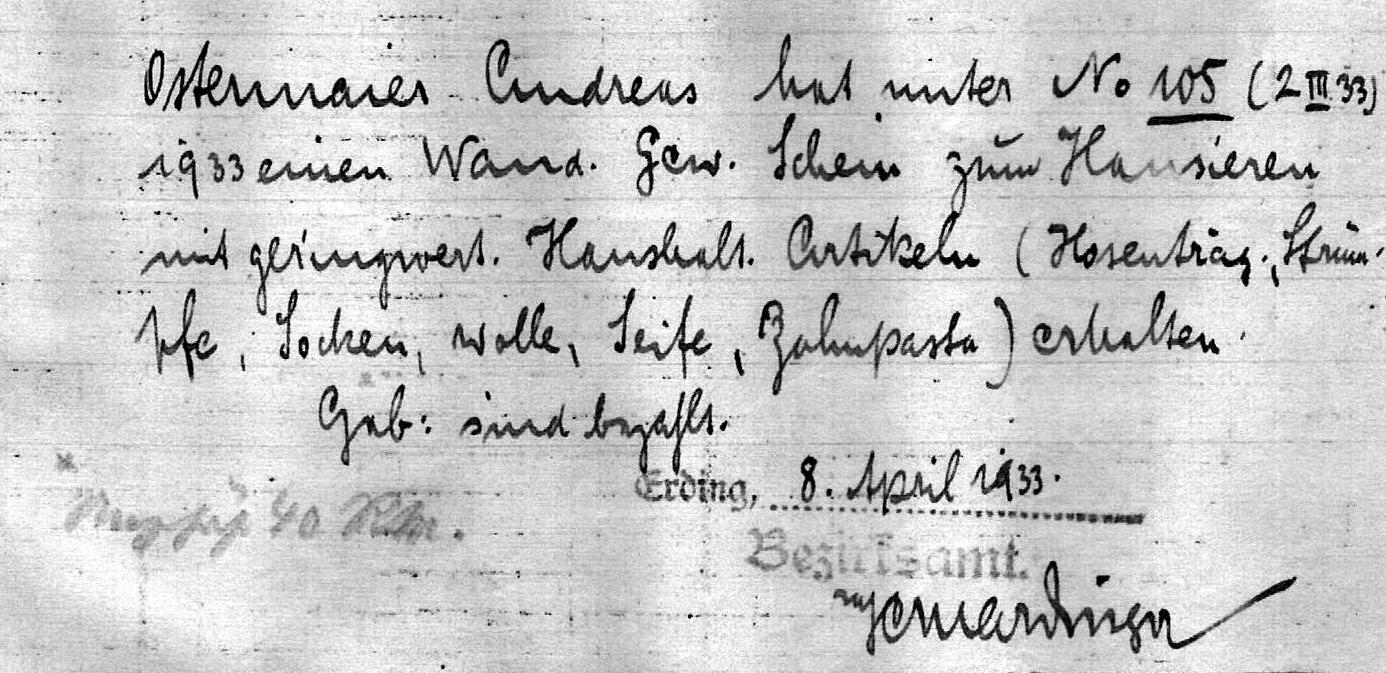

Andreas arbeitete zuerst in der Landwirtschaft und kam schon in jungen Jahren zur Ziegelei Meindl. Mit 18 1/2 Jahren verlor er durch einen Betriebsunfall den rechten Unterarm. Ob er wegen dieser Behinderung oder seiner Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei (KPD) arbeitslos wurde, ist bis dato unklar. Andreas war auch Ortsgruppenleiter der KPD. Seine Lebensgefährtin Maria arbeitete vier Sommer in der Ziegelei (Saisonarbeit). Vermutlich wurde auch sie wegen ihrer KPD-Mitgliedschaft arbeitslos. Die Ostermeiers lebten dadurch - wie viele damals - in sehr prekären Verhältnissen. Andreas bestritt den Lebensunterhalt als Hausierer. Dadurch kam er viel in der Gegend herum und war allseits bekannt. Andreas organisierte eine sehr rührige Ortsgruppe der KPD, die der Dorfener NSDAP Widerstand leistete.

Nach der Machtübergabe an die Nazis wurde die Wohnung der Ostermeiers durchsucht. Andreas wurde - wie reichsweit fast alle aktiven Mitglieder der KPD - in sog. Schutzhaft genommen. Fünf Wochen war er im Dorfener Gefängnis. Die Post der Ostermeiers wurde beschlagnahmt. Die Gendarmerie Dorfen musste in den Folgejahren in regelmäßigen Abständen über das Verhalten des ehemaligen KPD-Vorsitzenden nach oben berichten, konnte aber keine Auffälligkeiten feststellen, da er sich diszipliniert verhielt. So ist in einem Schreiben vom 19.7.1937 zu lesen: "Er verkehrt zwar gesellschaftlich mit Gesinnungsgenossen, trinkt aber wenig Bier und kommt daher auch nicht in politische Verwicklungen." Auf einer Liste "offenkundige Staatsfeinde", die der Bürgermeister Georg Erhard in seiner Funktion als NSDAP-Ortsgruppenleiter verfasste und weiterleitete, erscheint Andreas Ostermeier auf Platz 1.

Nach Kriegsende arbeitete er in einem Politischen Ausschuss des Marktgemeinderats der Spruchkammer Erding zu. Dazu liegen Schreiben zur Angelegenheit des Lehrers Johann Poschner und des Schriftstellers Josef Martin Bauer vor. Andreas Ostermeier fiel am 22.Juni 1966 im heutigen Gasthaus Lebzelter (damals Platschka) einem hinterhältigen Mordanschlag zum Opfer.

- Details

- Von Hans Elas

JP kam 1919 als Lehrer an die Dorfener Knabenschule und heiratete 1921 Gerda Schnabelmeier. Tochter eines hiesigen Arztes. 1930 wurde er als Hauptlehrer Leiter der Knabenschule. Seit Mai 1933 war er Mitglied der NSDAP und in sieben Naziunterorganisationen. Im September 1933 stieg er zum Kameradschaftsführer der NS---Kriegsopferversorgung auf. Kurz vor Kriegsende soll er (nach eigenen Angaben) einen jüdischen Jungen bei sich versteckt haben. Wegen seiner Funktionen verbrachte er ab Juni 45 etwa vier Monate in einem Internierungslager. Anschließend verdingte er sich als Hilfsarbeiter und seit Juni 47 im Bayerischen Landesverband für Heilpflanzenbeschaffung , Abtlg. Sammler.

Der Ermittler Josef Hamburger schrieb am 17.7. 1946 an die Spruchkammer Erding: "Die Ermittlungen bei Herrn Poschner Johann Dorfen ergaben folgendes Bild: Poschner ist als fanatischer Anhänger der Nazis bekannt, er trat besonders in öffentlichen Ansprachen und im Erziehungswesen der Kinder in Nazi-Propaganda hervor."

Zum 1. Juni 48 gelang ihm die Wiederanstellung als Lehrer. Vorausgegangen war im März 48 die Einstufung der Spruchkammer als Mitläufer.

"Ich erkläre, dass ich mich vom Nationalsozialismus völlig abgewandt habe und bereit bin, an dem Wiederaufbau Deutschlands auf einer friedlichen und demokratischen Grundlage nach besten Kräften in meinem erlernten Berufe mitzuarbeiten." (J.P., 13.9.1947)

Bereits zwei Jahre später war Poschner Rektor der Dorfener Schule. 1957 ging er in Pension und starb 1966.

"In den Ansprachen am Grabe klang all die Wertschätzung und Liebe zu dem verstorbenen vorzüglichen Schulmann und Menschen Poschner an." (DA ohne Datum)

Uns von der Geschichtswerkstatt gelang es bisher nicht, ehemalige Schüler*innen zu finden, die diese Einschätzung teilen (um es vorsichtig auszudrücken).

- Details

- Von Hans Elas

Landrat in Erding 1945/46

Der in München geborene Alfred Riedl kam während des 1. Weltkriegs zur Erholung auf's Land zu Pflegeeltern. Der Ortspfarrer schickte den talentierten Jungen in die Klosterschule Schäftlarn. Anschließend besuchte er das Priesterseminar der Kapuziner in Burghausen. Wegen seiner unehelichen Geburt war ihm aber die Priesterlaufbahn verwehrt. Er ging nach München und nahm ein Jurastudium auf. Als Werkstudent bei Wacker Burghausen "lernte er Solidarität und gegenseitige Achtung unter den Arbeitern kennen". Diese Erfahrung politisierte ihn. Nach Auskunft seiner späteren Frau war er "überzeugter Linker, aber nie Mitglied irgendeiner Partei". 1932 wurde er von der Universität relegiert (ausgeschlossen) und war in den Folgejahren immer wieder arbeitslos.

1933 heiratete er Maria Högg, Schichtarbeiterin bei Siemens. Nach der Machtübergabe an die Nazis verfasste er zusammen mit anderen Flugblätter. 1936 flog die Gruppe auf. Alfred Riedl sagte aus, als einzelner gehandelt zu haben und schützte somit die Gruppe.

Es folgte eine halbjährige U-Haft. Im Dezember 1936 wurde er wegen. Vorbereitung zum Hochverrat zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt. Zu diesem Zeitpunkt war der erste Sohn der Riedls zwei Jahre alt. Für Maria Riedl war die Verhaftung ihres Mannes eine Katastrophe: Frau eines Staatsfeindes und Zuchthäuslers. Wovon sollte sie leben?

"Als das Barbarentum die Straße beherrschte und auch das Reich der Kunst und des Geistes für sich beanspruchte, als gestiefelte Horden unter dem Hakenkreuz die Welt zertrampelten, da blieb für uns nur die Stille Stunde der Einkehr hinter geistigen Bunkerlinien, hinter Gefängnismauern, hinter Stacheldraht." (Riedl 1936)

In der Haft übersetzte er den Dichter Ovid.

Alfred Riedl war wegen seiner Verurteilung wehrunwürdig. Er schlug sich und seine Familie nach der Entlassung 1939 u.a. als Packer in einer Zigarettenfabrik, als Tankwart und mit ähnlichen Aushilfstätigkeiten notdürftig durch. Kurz vor Kriegsende sollte er doch noch zu einem Sprengstoff-Räumkommando eingezogen werden. Der zuständige Beamte war jedoch einsichtig und stellte die Einberufung zurück

Gemäß Verfügung der Amerikanischen Militärregierung vom 5. November 1945 wurde Dr. Alfred Riedl zum neuen Landrat des Landkreises Erding bestimmt. Seine Amtszeit beendete er am 3.Juni 1946, nachdem der Kreistag seinen Vorgänger Max Lehmer (CSU) zum Nachfolger gewählt hatte

Als Landrat in Erding "ist er konfrontiert mit all den Problemen, die aus der Ankunft schier endloser Flüchtlingsströme erwachsen. Mit dem Zwist, den die Beschlagnahmung von Wohnraum für ehemalige KZ-Häftlinge auslöst - darunter im Landkreis besonders viele polnische Juden. Anders als sein Vorgänger Lehmer hat er keine Bedenken, in diesem Punkt hart durchzugreifen" . Alfred Riedl geriet im Landkreis Erding schnell und gründlich in Vergessenheit. Warum wollte man sich an ihn nicht mehr erinnern?

"Hanebüchene Gerüchte, Halbwahrheiten und krasse Fehlinterpretationen der damaligen Ereignisse führten wohl dazu. dass Riedl aus der Geschichte des Landkreises bis auf Name, Unterschrift, Funktion und falsche Angaben seiner Dienstzeit erfolgreich getilgt wurde." S. Hermanski, U. Schwager in "Der vergessene Landrat", SZ, 8./9. 3.97)

Die weiteren Stationen Alfred Riedls in Stichpunkten:

- 1946 Stellv. Landrat in Schrobenhausen

- Leiter einer Spruchkammer in Ingolstadt

- Beendigung des Jurastudiums1950 Referendariat bei der Regierung von Oberbayern

- ab 1953 Landratsamt Memmingen

- Verwaltungsgericht Augsburg

- Richter am Verwaltungsgericht Bayreuth

- Präsident des Verwaltungsgerichtes Bayreuth

Alle nicht anders gekennzeichneten Zitate aus: S. Hermanski, U. Schwager in "Der vergessene Landrat", SZ, 8./9. 3.97)

.

.

- Details

- Von Hans Elas

Stadtpfarrer von St. Paul in München

Verbandspräses der katholischen Jungmädchenvereine Süddeutschlands von 1920 bis 1939

geb. am 7. Februar 1881 in Harbach, Priesterweihe im Juni 1907 in Oberdorfen

gest. am 7. Januar 1950 in München

- Details

- Von Heidi Oberhofer-Franz

Maria Stöbeck wurde am 10.07.1894 in Wetzling bei Taufkirchen als Tochter der Landwirtsleute Drexler geboren. Mit ihrem Ehemann Alois Stöbeck bezog sie zunächst ein Haus im nahegelegenen Hainöd, bevor das junge Ehepaar nach Dorfen übersiedelte. Dort eröffneten sie einen Kolonialwarenladen in der damaligen Hindenburgallee, dem heutigen Bahnweg, wo das Ehepaar mit seinen drei Kindern, zwei Söhnen und einer Tochter, auch wohnte.

- Details

- Von Hans Elas

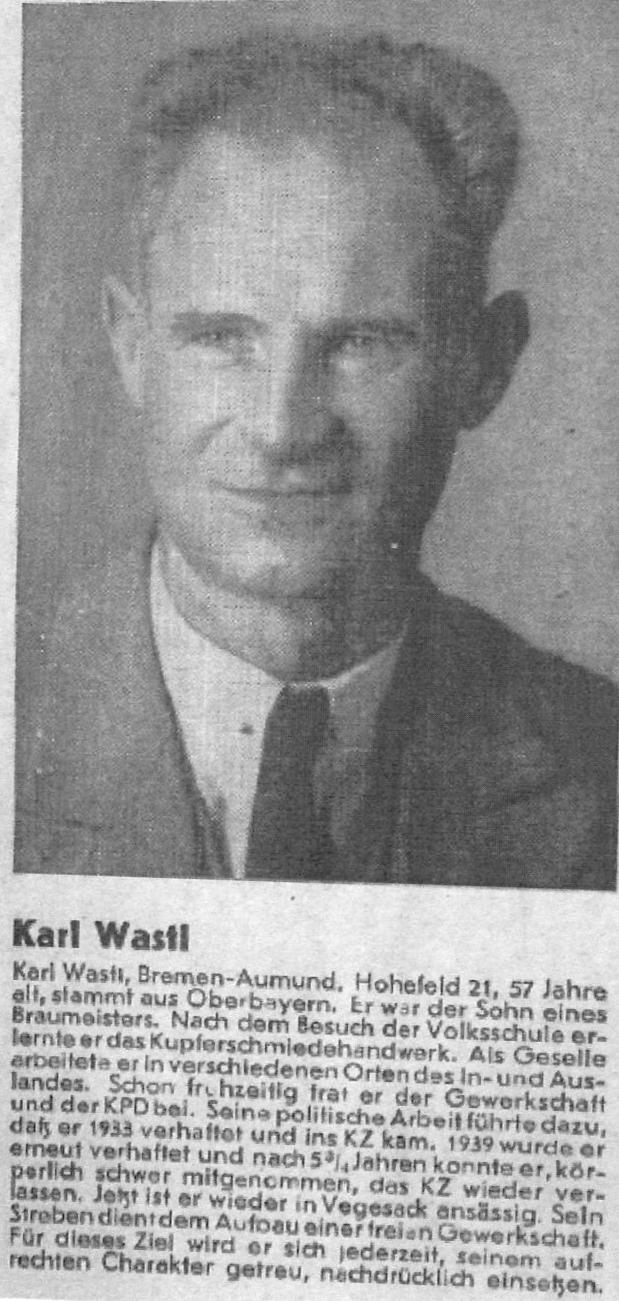

Karl Wastl wurde am 26. Januar 1889 in Dorfen geboren. Sein Vater war Braumeister. Nach Abschluss der Volksschule erlernte er den Beruf des Kupferschmieds. Mit 19 Jahren trat er der Sozialdemokratischen Partei und dem Verband der Kupferschmiede bei. Bereits zu Beginn des Ersten Weltkriegs wurde er eingezogen und 1915 schwer verwundet.

Nach dem Krieg verschlug es ihn nach Bremen. Er arbeitete dort in seinem Beruf auf der Bremer Vulkanwerft in Vegesack. Dort wurde er zum Vertrauensmann und zum Betriebsrat gewählt. Ab 1920 war er Vorsitzender des Kupferschmiedeverbandes in Vegesack. Als sich die SPD 1918 in der Frage der Zustimmung zu den Kriegskrediten spaltete, stellte sich Wastl auf die Seite der Kriegsgegner*innen und trat in die USPD ein., 1920 wurde er Mitglied der KPD.

Als es vom 22. auf den 23. Oktober 1923 zu einem Aufstand in Hamburg, Vegesack und Blumenthal kam, wurde unter Führung von Wastl die Vulkanwerft und die Wollkämmerei besetzt. Der Aufstand wurde jedoch niedergeschlagen. Wastl musste untertauchen und wurde im ganzen Reich polizeilich gesucht. Bis 1926 war er auf der Flucht. In dieser Zeit soll er sich in der Sowjetunion aufgehalten haben.

Wegen einer Amnestie konnte er nach Bremen zurückkehren. In den Folgejahren übte er verschiedene Funktionen aus. Er war Leiter einer kommunistischen Buchstube, Unterbezirksleiter der KPD in Aumund und Leiter

des Roten Frontkämpferbundes in Bremen. Zusätzlich war er Gemeinderatsmitglied in Aumund, Mitglied des Kreistages Blumenthal. Von 1928 bis 1931 war er immer wieder arbeitslos. 1932 nominierte ihn die KPD in Oldenburg für die Landtagswahlen als Spitzenkandidaten. Wastl wurde gewählt.

Oldenburg war auch deswegen berüchtigt, weil dort die NSDAP die absolute Mehrheit erreicht hatte und somit den ersten Ministerpräsidenten einer nationalsozialistischen Landesregierung stellen konnte.Schon in der zweiten Sitzung wurde Wastl das Wort entzogen, und er wurde für drei Sitzungen aus dem Landtag ausgeschlossen. Als Wastl feststellen musste, dass seine Arbeit im Landtag keinen Sinn mehr machte, legte er im September 1932 sein Mandat nieder und kehrte nach Aumund zurück. Wastls Nachfolger im Landtag wurde Johann "Jan" Gerdes - aber nicht lange. Am 3. März 1933 wurde er von SA-Leuten unter einem Vorwand aus seinem Haus gelockt und mit fünf Pistolenschüssen aus nächster Nähe so schwer verletzt, dass er wenig später seinen Verletzungen erlag. Der Trauerzug zu seiner Beerdigung sollte die letzte große antifaschistische Demonstration in Oldenburg bis zum Jahr 1945 werden.

Karl Wastl wurde nach der Machtübergabe an die Nazis am 2. April 1933 von der Gestapo verhaftet und bis zum 22. Dezember in sog. Schutzhaft zuerst im Untersuchungsgefängnis Bremen-Blumenthalin festgehalten. Ab August befand er sich im Konzentrationslager Esterwegen. Am 1. Januar 1936 wurde er Mitglied der Deutschen Arbeitsfront. Er sollte in dieser Naziorganisation im Auftrag der KPD Oppositionsarbeit machen.

Wie viele andere KPD-Funktionäre wurde er am 1. September 1939 erneut festgenommen und ins KZ Sachsenhausen verbracht. In diesem KZ war eine große Zahl sowjetischer Kriegsgefangener, die vom Hungertod bedroht waren. Die illegale Lagerleitung der politischen Häftlinge beschloss eine Solidaritätsaktion für diese Häftlinge durchzuführen, genannt die "Rote Kuhle". Die Aktion flog auf. Wastl wurde zusammen mit 149 weiteren Häftlingen am 11. August 1944 in eine Isolierbaracke verfrachtet. Zwei Monate später wurden 27 der Häftlinge, zumeist Kommunisten, von der SS erschossen. Wastl überlebte, wurde aber mit den anderen ins KZ Mauthausen bei Linz verschleppt. Am 5. Mai 1945 befreiten US-Truppen die überlebenden Häftlinge des Lagers.

Unmittelbar nach seiner Befreiung kehrte er nach Bremen zurück und beteiligte sich am Aufbau der Gewerkschaften. In Bremen-Nord wurde er am 1. November 1945 Sekretär de r IG Metall. Er trat auch wieder der KPD bei, geriet aber bald in Widerspruch zur Führungsebene der Partei. Wer durch die Höllen der faschistischen Konzentrationslager gegangen war, ließ sich nicht ohne weiteres zu einem Befehlsempfänger degradieren. Es kam zu erheblichen Differenzen zwischen der IG Metall und der KPD. Entnervt trat Wastl 1948 aus der KPD aus.

r IG Metall. Er trat auch wieder der KPD bei, geriet aber bald in Widerspruch zur Führungsebene der Partei. Wer durch die Höllen der faschistischen Konzentrationslager gegangen war, ließ sich nicht ohne weiteres zu einem Befehlsempfänger degradieren. Es kam zu erheblichen Differenzen zwischen der IG Metall und der KPD. Entnervt trat Wastl 1948 aus der KPD aus.

Im November 1954 gab er die Funktion des Gewerkschaftssekretärs der IG Metall auf und ging in Rente. Karl Wastl starb am 7. März 1963 in Löhnhorst. In Dorfen war dieser bewundernswerte Zeitzeuge bis vor kurzem vergessen. Inzwischen gibt es in seinem Geburtsort eine Karl-Wastl-Straße.

Am 21. Mai 2019 fand im Dorfener Jakobmayersaal eine gut besuchte Gedenkveranstaltung zu Ehren von Karl Wastl statt. In Bremen, wo Wastl die meiste Zeit seines Lebens verbrachte, wurde am 20. November am ehemaligen Gewerkschaftshaus eine Gedenktafel angebracht, Anschließend fand im Gustav-Heinemann-Bürgerhaus in Bremen - Vegesack eine Gedenkveranstaltung statt. Philipp Vergin aus Berlin schilderte wie im Mai in Dorfen das politische Leben, den antifaschistischen Widerstand und den Leidensweg von Karl Wastl.. Hans Elas und Schorsch Wiesmaier von der Dorfener Geschichtswerkstatt erzählten, wie in Dorfen die Erinnerung an Wastl wiederbelebt wurde. Die Veranstaltung wurde von Ahmed Yusuf musikalisch begleitet.

- Details

- Von Hans Elas

Erbhofbauer, Eglafing

geb. am 8.9.1876 | gest. am: 29.6.1966

Der ledige Erbhofbauer Franz Winkler (FW) hat in den Jahren 1937/38 den örtlichen und überörtlichen Nazibehörden großes Kopfzerbrechen bereitet. Er ist ein Beispiel dafür, wie in nicht wenigen Fällen sog. einfache Leute der herrschenden Ideologie und den Regierenden nicht auf den Leim gingen und sich selbst treu blieben. Seine Aktivitäten hätten ihn beinahe ins KZ gebracht. Im April 1937 schrieb er an Georg Erhard, Bürgermeister und Ortsgruppenleiter der NSDAP von Dorfen, den 1.Mai betreffend, der Bauer wolle "ja von diesem Zeug nichts wissen, es ekelt ihm davor". Er meinte damit den jährlichen Naziaufmarsch in Dorfen.

In einem weiteren Schreiben an den Naziaktivisten und Schulleiter der Knabenschule in Dorfen, Josef Achatz, bezeichnete er die Nazis als Verbrecher und bezog sich positiv auf den Düsseldorfer Kaplan Dr. Joseph Rossaint, der im sog. Berliner Katholikenprozess wegen "Vorbereitung zum Hochverrat unter erschwerenden Umständen" vom Volksgerichtshof wenige Tage vorher zu elf Jahren Zuchthaus verurteilt worden war. Da Franz Winkler sich in einigen Schreiben auch für Dienstboten eingesetzt hatte, vermutete man hinter dem anonymen Schreiber einen Funktionär aus der Arbeiterbewegung und ermittelte längere Zeit in diese Richtung. Erst durch Schriftproben, die in München analysiert worden waren, konnte FW überführt werden.

Im September 1937 verhaftet, verbrachte er bis Mitte Januar 1938 die sog. Schutzhaft im Dorfener Gefängnis. "Seine Schreibereien verraten...eine derartige staatsfeindliche Gesinnung, dass es nicht verantwortet werden kann, den Winkler bei seinem abgrundtiefen Haß gegen den nationalsozialistischen Staat auf freiem Fuß zu lassen." Erst durch Anordnung der Gestapo in München durfte er auf seinen Hof zurückkehren. Allerdings wurde ihm im Falle der Wiederholung die "sofortige Wiederinschutzhaftnahme" und "die Einlieferung in das Konzentrationslager Dachau auf unbestimmte Zeit" angedroht.